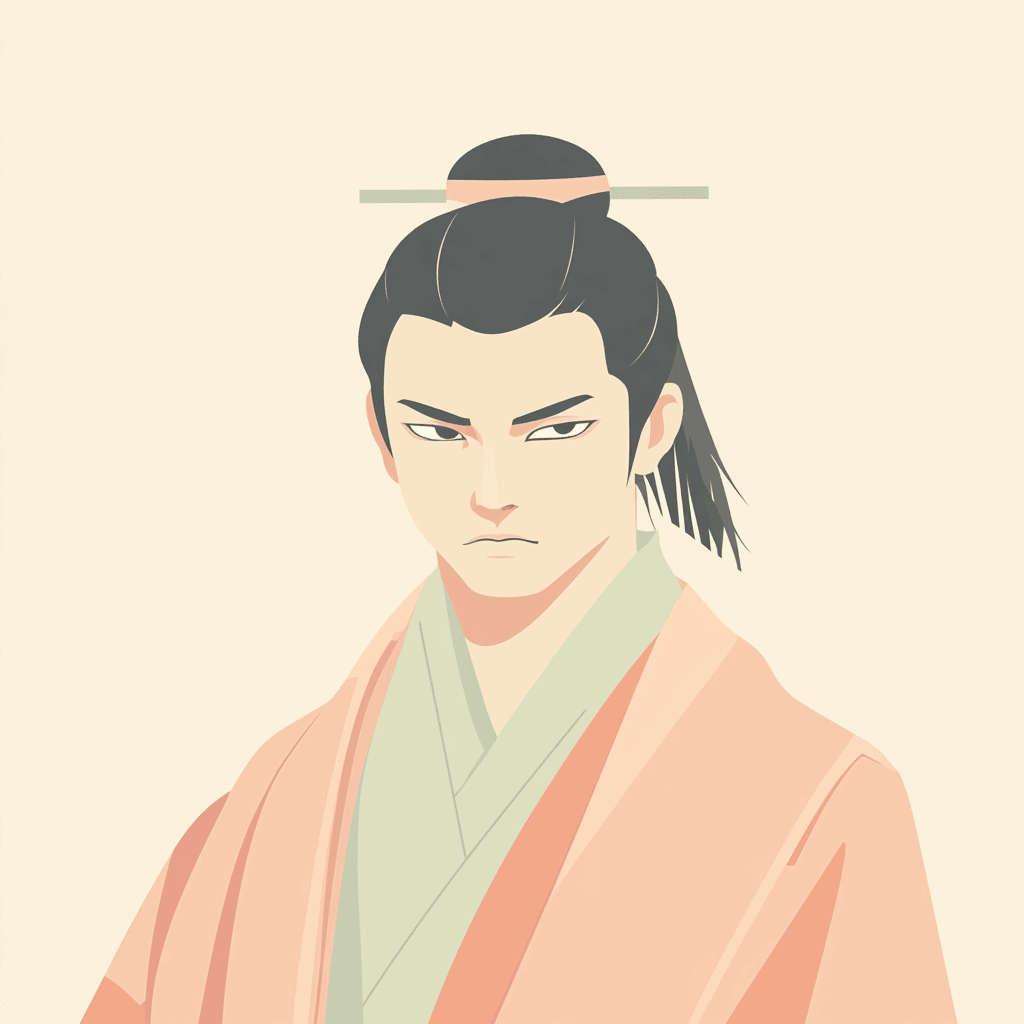

剣の道を生きて – 佐々木小次郎の物語

序章 – 剣の道へ

私の名は佐々木小次郎。剣の道を歩み、宮本武蔵との決闘で名を残した剣士として知られている。しかし、私の人生は単なる剣の物語ではない。それは、自分の道を見つけ、追求する旅路だった。

私が生まれたのは、天正年間の終わり頃、おそらく1585年前後のことだろう。生まれた場所は、今の福岡県にあたる筑前の国だ。幼い頃から、私は刀に魅了されていた。父は地元の武士で、私に剣術の基礎を教えてくれた。

「小次郎、剣は単なる武器ではない。それは心を磨く道具だ」

父の言葉は、今でも私の心に深く刻まれている。

第一章 – 修行の日々

14歳になった私は、本格的な剣術の修行を始めた。地元の道場で学び始めたが、すぐに物足りなさを感じるようになった。私は、より高度な技を求めて旅に出ることを決意した。

「母上、父上、私は旅立ちます。より強い剣士になって戻ってきます」

両親は心配そうな顔をしていたが、私の決意を理解してくれた。

旅の途中、様々な剣士たちと出会い、技を磨いていった。ある日、私は京都で有名な剣術家、上泉伊勢守に出会った。

「小次郎殿、お前には才能がある。私の門下生となり、さらなる高みを目指さないか?」

上泉伊勢守の申し出に、私は喜んで同意した。彼の下で、私は剣術だけでなく、精神性も学んでいった。

第二章 – 燕返しの誕生

修行を重ねるうちに、私は自分独自の剣技を編み出すようになった。中でも、後に「燕返し」と呼ばれる技は、私の代名詞となった。

ある日の稽古で、私は燕が飛ぶ姿に着想を得た。燕が空中で素早く方向を変える様子を見て、私は剣でその動きを再現しようと試みた。

「これだ!」

何度も失敗を重ねた末、ついに私は燕の動きを剣で表現することに成功した。上泉伊勢守も、この新しい技を見て驚いていた。

「小次郎、お前は素晴らしい技を生み出した。これからはこの技を磨き、お前の武器とするのだ」

私は燕返しを完成させるため、さらに厳しい修行を続けた。

第三章 – 名声を得て

20歳を過ぎた頃、私の名は次第に広まっていった。各地の剣術大会で優勝を重ね、多くの剣士たちが私との対戦を望むようになった。

ある日、京都で開かれた大規模な剣術大会に参加した。決勝戦で、私は当時名高い剣士、伊藤一刀斎と対戦することになった。

試合が始まると、会場は緊張に包まれた。伊藤一刀斎は素晴らしい剣さばきで攻めてきたが、私は冷静に対応した。そして、決定的な瞬間が訪れた。

「燕返し!」

私の剣が空中で軌道を変え、伊藤一刀斎の守りを破った。会場からは大きな歓声が上がった。

「見事だ、小次郎殿。お前の剣は本物だ」

伊藤一刀斎は敗北を認め、私を称えてくれた。この勝利により、私の名声はさらに高まった。

第四章 – 巌流島への道

時は流れ、私は30歳を過ぎていた。各地を巡り、多くの剣士たちと戦ってきたが、まだ真の強さを感じられずにいた。そんな時、宮本武蔵という剣士の噂を耳にした。

「武蔵という者は、二刀流を使う型破りな剣士だそうだ」

「しかも、まだ若いのに無敗だという」

周囲の話を聞くうちに、私は武蔵と戦いたいという強い衝動に駆られた。

「武蔵…。お前こそ、私の剣を試すにふさわしい相手かもしれない」

私は武蔵に挑戦状を送った。そして、決闘の地として選んだのが、下関近くの巌流島だった。

第五章 – 運命の決闘

1612年4月13日、巌流島に私と武蔵が向かい合って立っていた。潮風が吹き、波の音が聞こえる。

武蔵は予定の時間より遅れてやってきた。彼は木刀を持っていた。

「小次郎殿、お待たせした」

武蔵の態度は落ち着いていて、まるで散歩にでも来たかのようだった。

私は長刀を構えた。「武蔵、お前との戦いを待ち望んでいた」

決闘が始まった。武蔵の二刀流は、確かに型破りで予測不可能だった。私も燕返しを繰り出すが、武蔵はそれを見切った。

激しい攻防が続く中、私は次第に焦りを感じ始めていた。

「なぜだ…。私の剣が…」

そして、決定的な瞬間が訪れた。武蔵の木刀が、私の守りを破った。

終章 – 剣の道の先に

私は倒れた。武蔵の木刀が私の額に当たり、視界が赤く染まる。

「小次郎殿、見事な戦いだった」

武蔵の声が聞こえる。私は微笑んだ。

「武蔵…。お前は本当に強い。私の負けだ」

目の前が暗くなっていく。しかし、不思議と恐怖は感じなかった。むしろ、充実感があった。

私は生涯をかけて剣の道を追求してきた。そして、最後に最強の剣士と戦うことができた。これ以上の人生があっただろうか。

「父上、母上…。私は自分の道を全うしました」

意識が遠のく中、私は両親の顔を思い出していた。そして、私の人生の幕が下りた。

あとがき

佐々木小次郎の生涯は、剣の道を追求する一人の男の物語だった。彼の「燕返し」は、今でも剣術の世界で語り継がれている。そして、宮本武蔵との決闘は、日本の剣術史に大きな足跡を残した。

小次郎の生き方は、自分の道を見つけ、それを極めることの大切さを教えてくれる。彼の物語が、これを読む皆さんの心に何かを残せたなら幸いだ。

剣の道は、決して勝ち負けだけを追求するものではない。それは、自分自身と向き合い、成長し続ける道なのだ。小次郎が生涯をかけて追求したものは、まさにそれだったのではないだろうか。

(おわり)